POESÍA

EN LOS SÓTANOS DEL CIELO

HEMOS LLEGADO TARDE

Hemos llegado tarde.

Somos los huéspedes retrasados.

En el camino oscuro nos halló la tormenta

pisando antiguos pastos

y nada hay por decir.

Hemos llegado

tarde.

Luces que vimos desde lejos

creyendo en previsibles primaveras,

luces suaves, humanas,

eran tambor de fuego y en sus crepitaciones

se desplomaba sola la catedral del aire.

Ya sentimos cansancio y somos pocos;

la indiferencia hiela nuestros huesos.

Hemos llegado solos.

Un grupo de muchachos en el alba venimos

y aquí, bajo la lluvia,

en una encrucijada de rutas polvorientas

o en los consultorios de anodinos

donde esperan mujeres parturientas,

aquí estamos.

Cantando en el camino llegamos a la puerta.

Órdenes perentorias: «No abrir».

Hemos llegado tarde.

«Es la mejor temporada», nos dijeron.

El invierno crujía

y desbordaba el mundo.

Detrás de las ciudades no había más que yuyos

y alambres tensos, negros, rayando los confines.

Para el poeta pastoril quedaba

el latifundio como un sahara negro.

Guardábamos nostalgias de cumbres

de calientes luciérnagas y cantos

de muchachitas puras

y estrellas solitarias.

Leíamos varias cosas a la luz de la noche,

sobre el total invierno

enhiestos en la niebla con negros candelabros de hojalata.

Vimos crecer las peras

y el dulce desarrollo de un ave sobre un árbol.

INFANCIA

Infancia, allá en tus días

sembré semillas que no dieron nada.

Soy un hombre que vuelve, encuentra lluvias,

encuentra los caminos

y encuentra los baldíos

donde crecen los cactos polvorientos

y la verjas solariegas aherrumbradas.

Se han muerto ustedes, pájaros de aleros

que recortaban sombras en el aire,

y el otoño se asoma a la ventana

a marchitar amores, luces, rosas

que ardieron en la época lejana.

Él es razón de sombra y polvo;

el jardín es la última morada

donde cayó como una cosa inútil

mi pubertad, mi sombra equivocada.

Oh resplandor de siesta y de glicina,

por un tiempo sin tiempo va la barca.

Van a morir también con las palomas

mis últimos poemas, tus palabras.

EL OJO DE LA TEMPESTAD

Cuando el viento del otoño rodea al mar para arrancarle

sus últimas hojas verdes,

y las liras de los árboles se cruzan

y preludian las sinfonías de las lindes esféricas

anegadas por los estertores rojizos del poniente;

cuando con una espiga madura terciada sobre la frente

la vegetación submarina florece,

entonces, como un pulpo recién amanecido entre la niebla,

esplende

la ciudad; las calles de tiza, las luces fosfóricas,

los grises callejones

con olor a entrada submarina,

los escaparates de luz artificial —paraíso de maniquíes verdes—

y el hondo abismo de las calles, parece

un infierno geométrico, con un Dante que sale con paraguas y con lentes.

Hablo de la ciudad bloqueada por el mar, el cielo en campanilla

y la tierra equilibrando casi en vilo sus moles salientes.

Hablo del crecimiento de puertas en progresión de rostros,

en progresión de puertas que se van abriendo en los edificios

para desembocar en cavernas de cristales y luces eléctricas.

Te hablo de lo que crece como un mar de piernas

invadiendo los remansos de las plazas con gusto de pinos negros

y figuras lánguidamente ecuestres.

Me entenderás

cuando te diga que el ojo se abre irremediablemente

con párpados nocturnos inclinados hacia el lago del sueño.

Y está obligado a atestiguarlo todo:

Los negros pizarrones como negros espejos

donde se reflejan las noticias de la guerra;

las flores amarillas arrolladas por los automóviles,

quiero decir la luz, quiero decir sonidos luminosos.

Dime de los canarios caídos de los automóviles;

del colmenar, de la carrera veloz que la inicia el zumbido sin forma

que proviene de los horizontes rocosos de ventanas,

donde las blancas almohadas están rezumando nebulosos sueños;

dime de la aurora diminuta en el calentador, y del polvo en luz

que está cayendo en catarata

desde un décimo a un tercer piso

y de éste a las azoteas para espantar los búhos.

HOMO-CIUDAD (fragmento)

EL OJO DE LA TEMPESTAD

¿Y si el mundo colgara de la

pata de un pájaro?

¿Adónde esa importancia

de Nueva York gigantesco?

Cuidado ingenieros

banqueros

y soldados.

Qué peligro que el ave

no tenga espacio abierto.

Tranquilo:

nada ocurre.

Los dioses del Olimpo

aún duermen en los viñedos

a las tres de la tarde.

El viejo Zeus que sueña

con hongos blanquecinos

(mientras que ninfas rubias

le abrazan la cabeza)

tiene las barbas llenas

de escombros

de ciudades

y varias telarañas

se vuelcan en su pecho.

¿Y si de pronto todo

lo que se hundió en el polvo

surgiera como el blanco

conejo de un sombrero?

¿Dónde ubicar los muertos

en nuestras pocas camas,

los muertos que debieron

vivir mucho más tiempo?

¿Lloverían los niños

como paracaídas

cubriendo con sus gotas

los resecos esteros?

Esto sería una historia

para ver en el cine

en un lugar que nunca

señalan las veletas.

CUANDO YO NACÍ, HELENA

Cuando yo nací, Helena,

los poetas de París

se ahorcaban mirándote a los ojos.

Cuando yo crecí, Helena,

tú te encerraste en una casa grande

con un marchito ramo

y un polvoriento ajuar.

Y sonaron a tumba tus paseos

por los corredores solitarios.

Cuando yo fui hombre, Helena,

ya eras sólo un gris daguerrotipo

que plumereaba la mucama albina.

Cuando yo sea viejo, Helena,

y oficie de rector

y tenga gafas

y mueva en tics senil

mi calavera,

cuando tu mundo, Helena,

sea una muestra

del museo de cosas

insensibles,

como los abanicos y las modas

y las hojas del libro de retratos,

junto a las cartas de amor

y los periódicos

y las verjas que huyeron del verano.

Cuando yo haya muerto, Helena,

y silben trenes mucho más veloces

y amontonen casa sobre casa

y se cubran de máquinas las selvas

y se apaguen los últimos jardines

y el dios de los veranos haya muerto.

Y muerto el Dios

no existen más muchachas,

ni el vino a la hora del almuerzo,

ni el olor de durazno en la persiana,

ni las sábanas blancas en la siesta,

ni el perro que corría por el monte,

ni el niño que contaba las estrellas.

Un mundo así. Distante y sin

la clara mañana del camino

sin el humo subiendo por el valle,

sin pastor, sin caminos, sin lucero.

Un mundo sin tu sombra, Helena,

un mundo,

una piedra redonda dando vueltas,

un sonido en el aire y nada, nada,

un sonido nomás, débil, cayendo.

HOSPITAL VILARDEBÓ

Si Dios llegara a visitar la casa

en un atardecer, si Dios viniera,

si yo pusiera en sus

manos totales la total

llave que nos abre el mundo turbio,

el mundo hundido de esta casa hundida

como un gran hoyo o como un monstruo ciego.

Adelante, Jesús. Veamos todo; no marchites el rostro,

el ojo blanco, la silbante

sangre, tu madera.

Aquí está Pedro que se ató las manos

con alambres de púa y de serpiente,

que inunda pabellones de fantasmas

y profiere alaridos, tu sufriente.

Adelante, Jesús. Aquí a la vieja que se lava las manos

el pellejo le cuelga de los dedos sarmentosos,

tiene sangre, suda sangre, sufre sangre;

vedla sangrar, falanges cavernícolas,

dedos rasgados de jabón, martirizados de agua,

tu sufriente.

Adelante, Jesús. Aquí el poeta que se estrangula solo,

que ruge, escupe, orina y cabecea,

y al fin como una bolsa que se pudre,

sus huesos sobre el suelo esparce al viento.

Todo está bien. Job en su piedra,

Job en su yugo. Job en su cadena.

La locura es el beso de los ángeles

que tienen de medusa las cabezas.

DESTINO DEL ARTISTA

Busca la sombra de un gato negro en la oscuridad

le dijeron al poeta.

Y el poeta volvió con las manos negras de tinta.

Los homo-económicus, con cheques en los bolsillos

como flores,

rieron de la simplicidad de niño del joven poeta.

Después como era necesario agotar la dosis de buen humor del día

las bocas todas a un mismo tiempo se cerraron,

nadie hablaba al joven poeta y los ojos saltaban con lágrimas de risa

y los vientres cabalgaban de hilaridad,

y el filósofo habló hasta que quedó ronco,

pero los demás hacían las orejas corcho

y el poeta se fue dando un portazo en la puerta.

Al otro día en el mercado se decía que el muchacho

se encerraba en una pieza con una planta semimarchita.

Cuando el joven después del trance volvió,

cantó a los valles azules de la patria, a los iguales regazos maternos

y hasta las viejas lloraban y le dieron la medalla de un primer premio.

Un crítico dijo que era la gloria…

El joven fumó pólvora una noche mientras rodaban las persianas

crespones negros y una música marcial militar agilitaba la marcha

de los caballos

negros.

Apareció su nombre en todos los diccionarios con letra gótica

y sólo un pobre lápiz mordisqueado en la desesperación sabía el gran

secreto.

I

En el seno de las familias desesperadas hay un pájaro de fuego. En la sombra agita sus grandes alas color de brasa. A veces pasa con vuelo rápido de uno a otro, de los hombros del padre al hijo, de la madre al silencio; a veces queda en medio de todos, con el pico terrible oscilando.

II

Hoy entró, pasando por las hendiduras de las paredes, un silbido oscuro que permaneció girando en medio de nosotros, sólido como una piedra. El amanecer, como de costumbre, había sido amargo, revuelta su luz clara por la furia que yacía en cada cama atisbando desde su sueño único.

Llego al cuarto de baño y el agua corre, rotas las canillas; las maderas húmedas de las repisas golpean bajo mis manos, martillos contra el infierno, hasta quebrar los muros de voz y costra que aparecen puntuales, cobrando mi estadía, mis manos contra la boca, el puente por el que acabo de llegar y las puertas que todos empujan ya, dueños del descenso, riendo como hermanos siniestros.

He dejado entrar por fin al pájaro odiado, al silbante pájaro que se detiene en medio y nos observa.

III

Tú me echas lo cotidiano por delante, la amargura del pan nuestro y su cada día vespertino. Tú quemas en fuego frío un vale de felicidad perdida de antemano, moneda de papel falso, una obligación que a los cinco minutos ha desaparecido: era la premura del espantoso vacío rodeando, hinchando, corazón a tientas que necesitas implacablemente aislada, víctima de paredes y parentesco.

IV

El juicio moral se desnuda del mismo modo que una rodilla se despoja de la piel para doblarse sobre ladrillos de sal caliente. Es una lámpara de luz devorada por la tizne que alguien lleva en la tormenta, una voz que grita desde el patio, llamando. A veces viene desde lo alto, como una luz directa que hace empezar el día en cualquier momento, circulando en el abismo de siempre, pero con una dulzura que nos hace esperar que hoy no habrá violencia. Y cuando ésta llega quebrando hojas, hinchada como una piedra, absurda en las habitaciones retumbantes, se detiene justo en el umbral, como una perra de triste apariencia.

( de LA PUERTA ABIERTA )

NARRATIVA

VALERIO VA A UNA CITA

La luna de la tarde asoma sobre los montes lejanos. Serían las siete, cuando Valerio salió de su rancho, muy apurado, con un paso de zancudo que se aproxima a la presa. Un viejo que lo vio salir le gritó desde la puerta de su rancho.

—Valerio… ¿Dónde vas tan apurado?

Valerio no respondió. Llegaba la tardecita y había que apurar el paso; levantando un blanco polvo como cal y entre los ladridos de los perros, Valerio pasó muy apurado.

Ya el sol se iba ocultando y una tristeza honda caía desde los últimos eucaliptos; poco a poco las ventanas de los ranchos iban prendiendo sus lucecitas aunque todavía no era de noche. Era asunto de andar ligero y no detenerse con nadie.

Por el camino adelante, y llevando una bolsa al hombro, va Valerio, alto y flaco, con un pantalón muy ceñido y por la mitad de las piernas; la camisa entre roja y blanca moviéndose en la brisa y los brazos y las piernas larguísimas como si no pertenecieran al tronco, moviéndose apresuradamente.

—Che Valerio, vení a ayudarme, que se me quedó el coche en la cuneta—. Es la voz del doctor Silva, que echando pestes lo llama mientras hurga en un motor que suelta vapor.

—Vení, hombre, que te voy a dar unos reales…

Por el camino adelante va Valerio, siente hambre y la lengua se le llena de saliva. Al diablo los doctores, cuando hay algo más importante que hacer ¡hay que hacerlo!

La tarde más se oscurece; desde las islas lejanas viene algo así como un sueño.

La boca de Valerio entre los largos pelos de su barba está húmeda y fresca como trocitos de granizo. Su cara de choclo (barba y granos), está iluminada por una alegría enorme, pierna y mano se mueven como si fueras aspas.

Cerca del último rancho vive Juan José el guitarrista. Al pasar él oye risas; alguien hace sonar la bordona. —Estaría bueno mandarse unos tragos— piensa, pero no se detiene; lo único que mira son las puntas de sus zapatos que suben y bajan.

Un cordero bala en el anochecer. Blanca luna, aire de monte, un sonar de música triste en los álamos. El olorcito del pasto que ya espera el relente. Aplastando terrones y bostas secas, Valerio pasa.

Al cruzar el alambrado de los Mendizábal, alguien le grita:

—Che, Valerio; vení a tomar unos mates.

Valerio mueve las manos y ríe y brinca, pero desaparece tras un carro que en ese momento sube la cuesta.

—Subí que te llevo— le dice un viejo con los bigotes teñidos de nicotina—. Tu casa queda lejos.

No. Valerio tiene una cita; su flaco cuerpo tan huesudo que cada movimiento parece que va a tener un derramamiento de huesos, va como alma que llevan al purgatorio.

Una vieja que saca agua de un aljibe lo mira, esconde una cuerda larga. es la vieja Ramona, que hace un mes le mataron un hijo. La vieja está vestida de luto y en la luz de la tarde que se va, tiene los ojos encapotados, debajo de los ojos, lágrimas. Tiembla todo su cuerpo. Hace unos meses tomó querosén para…

Valerio no se para, que lo perdone Dios, pero lo que es él… Caminando adelante… El corazón golpea las costillas y él en cada latido cuenta un segundo.

Se siente el chas-chas de la Usina de luz eléctrica. Va por el asfalto de la carretera, cortará luego campo pasando por los potreros del Municipio.

Un perro con una lata atada a la cola, corre como enloquecido; Valerio tiene locura por los perros; pucha si a él le fuera posible detenerse. No puede. —“Hay que darle mucho a las patas —se dice— La p… que queda lejos…”.

Suenan dos pitadas tristes en el otro extremo del pueblo.

—¿Estará por llegar el tren?… Por el camino llega una majada de ovejas muy sucias y cansadas; los reseros, ponchos blancos y botas rústicas con enormes espuelas, le gritan algo que no entiende. ¿Cómo entender si va para una cita?

Cuando él piensa en ella se le hace agua la boca.—¡Pucha si está tan buena!

Teme que le hagan una brujería, que le pongan un mechón de pelo canoso mojado en vinagre ensartado en un clavo de herradura entre hojas de ombú y rodajas de queso duro. ¡Pero qué le importa!

Ya en el cielo, el sol es un pedacito de limón casi sin luz, que es como decir sin alma. Eso sí, aún ilumina medio de lado esta tierra de porquería.

Al cruzar por la quinta, ve enormes sandías. —¡Qué bueno llevarse algunas!… Pero para qué?… Apúrate Valerio, que llegas tarde —se dice a sí mismo—. Apúrate que si no…

Ya ve el monte; le cuesta respirar, el aire frío se le entra como si le llenara de agua fría el pecho, una puntada dolorosa en la cintura le hace dar dos o tres gruñidos. Está cansado pero sigue; los zapatos cada vez suben más alto con pegotes de barro y todo…

¡Oh!, si pudiera llegar a tiempo. El corazón se le aprieta pensando que no esté. Tiene que apurar más el tranco. las lavanderas con enormes atados de ropa en la cabeza retornan del río; una negra vieja que pita un grueso cigarro de chala, al verlo de dice:

—¡Ajá! ¡Con que esas tenemos! Así que vos sotreta andás jorobando a mi ahijada…

La negra hace un mohín socarrón, cerrando y abriendo los ojos y concluye:

—Andá, andá nomás, tranquilo, que la chirusa esa te espera en el río.

Valerio pasa como un ventarrón entre el mujererío.

Cerca del agua, haciéndose la inocente, la que no espera a nadie, está Juana; buenas ancas, buenas piernas, vistas bajo la pollera arremangada hasta las rodillas. Cuando lo siente acercarse le dice:

—No te hagas el zonzo Valerio y no me toques…

Valerio piensa en la última noche que estuvieron entre el yuyerío, encima de un montón de pasto. Había cerca una vaca que los tenía nerviosos. Ella al principio estaba que era puro chuchos y miedo; no quería.

Él empezó a amansarla, era como ponerse a tocar el anca de un potro, saltaba para acá y para allá; tenía vergüenza y se reía como una boba; luego se ponía quietita y le metía los codos. Él parecía leche hervida. ¡Fue macanuda la noche en el yuyerío!… ¡Ja, qué mujer!…

Bah, pero Valerio no está hoy para ella, que le puede importar aquella muchacha, total. ¡Psé! Él tiene algo más importante que hacer. La deja. ¡Que rabie, nomás, que lo insulte! Él ya no está para eso, se puede hacer la querendona, él ya no es hombre para eso, él tiene algo más importante que hacer.

Allá va Valerio, subiendo el cerro pelado, sin árboles, desde lejos parece que fuera con los brazos abiertos para agarrar la luna… la luna ahora es grande y amarilla como flor de zapallo; en la tranquilidad nocturna sólo el rechinar de los zapatos de Valerio interrumpe la música que llega desde algunas lagunitas.

Camino adelante, ya el corazón se le sube, se le sube, está cerca; ve la casa blanca, ve el balcón, toda la casa parece estar vacía, pero él está seguro pero segurísimo que tiene que estar…

Entra silenciosamente al patio, salta una cerca donde se araña la pierna en las espinas de un rosal, va despacio, sigilosamente hacia donde tiene que estar; la emoción lo sofoca, se le encienden los ojos como si fueran brasas, la boca se le queda seca. No se oye nada. Ya pasito a pasito se va acercando; cae una luz desde la ventana medio abierta; pisa cada vez más despacio, se agacha y cruza en cuatro patas para ocultarse detrás de un aljibe; está a metros de donde descansa…

Suena un estampido seco; dando un salto escapa Valerio, salta la cerca sin tocarla, huye como un avestruz, pierna y mano suben y bajan con increíble velocidad…

Por el camino adelante, alicaído, con el rabo entre las piernas va Valerio.

Ya no habrá un fueguito junto al río, ya no habrá carne* sabrosa.

¡Al diablo!… Ahora ya nadie lo llama… Ya no está Juana. Bueno, cuando uno anda en la yeta, hasta los perros…

RECEPCIÓN CRÍTICA

A LA CALLE DEL MUNDO SAÚL PÉREZ Y QUE LOS VIENTOS TE SEAN PROPICIOS…

Sumergido en una especie de anonadamiento me quedé la noche que Saúl Pérez vino a leerme su HOMO-CIUDAD. Había conocido a este casi un niño en el estudio de un abogado, envuelto en los menesteres de llevar y traer, y las cuatro palabras cambiadas con él en torno a su deseo de leerme algunos poemas —que mi amigo el abogado me los recomendara especialmente—, fueron suficientes para advertir en Saúl Pérez una rara y densa personalidad. Y un día llegó hasta mi casa con una montaña de papeles escritos desde los trece años en adelante, entre los cuales venía este HOMO-CIUDAD, que aún no tenía título concreto, pero cuyo contenido trataba de singularizarse en una definición plena como ésta.

Y así como le vi la primera vez, infantil de aspecto —es muy pequeño de estatura, de manos exasperadamente frágiles, a tal punto que siempre tenemos miedo de quedarnos con alguno de sus dedos entre los nuestros, de pies pequeñísimos y de cabello rubio y ensortijado— y no obstante con apresuramiento mental gigantesco, casi sentado en el aire, con los ojos brillantes y prendidos de una especie de océano de cosas, construido con su imaginación suelta por entre la de la realidad y su angustia, sudoroso, temblequeante, Saúl Pérez a las ocho, a las nueve, a las diez de la noche leía, leía, leía.

Leía a tropezones, comiéndose palabras, barbotando otras, escupiéndolas, rápido, con velocidad de avión de propulsión a chorro, mal leía sus versos largos y ardientes, fosfóricos, azufrados; encadenados los unos a los otros más que por su ritmo verbal o por los viejos trastos de la arquitectura poética —esos elementos que Mairena llama temporales, que sirven para poner la palabra en el tiempo—, por la secuencia de su dramatismo vivido, por la densidad de miserias poéticas que trasuntan, que sudan, arrebañados; por la miríada de engendros que desatan todas las cosas que están en la luz y en la tiniebla, en la embriaguez de la realidad y en la embriaguez mental, y en la catarata de la sangre enloquecida de un adolescente alucinadamente furioso, que como un gnomo se siente prisionero del cemento y de las verticales, de lo que crece desmesurado, de lo que se siente engullida flor nocturna… Yo lo oía enredado en toda esa poesía de materialidad densa que ha abierto una ventana nueva al mundo de nuestro tiempo poético. A veces me asaltaba García Lorca con su estremecido, desgarrado, grito de Nueva York; otras era toda la mineralogía, toda la física, toda la estridencia vegetal americana del más entonado nerudismo; a ratos las sorpresivas —siempre genialmente dichas— paradojas de lo humano, de Vallejo, pero en cualquier segundo, más que el oído atento, la sensibilidad remozada, me advertía de que este marinero maniobraba con velas propias. (…)

Y me dejé seducir por esa catarata de definiciones, que empezaban como en un fila de violines: Cuando el viento del otoño rodea al mar para arrancarle — sus últimas hojas verdes… que parecían temer desembocar en una llanura infinita, mas ni bien el último arco descendía hacia el suelo… entonces como un pulpo recién amanecido entre la niebla — esplende La Ciudad… con su atiborramiento de cosas que la convierte en un infierno geométrico, con un Dante que sale con paraguas y con lentes…

Y de este escenario en adelante, el ritmo de su sustancia comenzó a subir, subir, por una escala, ascensión que no terminó hasta dos o tres horas más tarde en que estuve a punto de desembocar —sin prevención, sin mezquindad, felicísimamente— en un vértigo, que no sé bien qué era, de qué país y tiempo, qué suerte de reversión más profunda y ácida de la realidad, de la medida del hombre. Aquella cascada de cosas tan llenas de sabiduría muchas, de hallazgos otras, roídas con ganas, vistas con estupor y sin perdón, irreverentes y dichas cuando y como se era así como Saúl Pérez todavía un nadie sin término ni escapada, tan irresponsablemente declaradas, aquello era la locura creciente de un ángel enloquecido por esa red millonaria de impresiones y dolores, de imposibles y ambiciones, de nuestro tiempo. (…)

Por dentro de las figuras y las cosas, se anduvo como gato por los estantes, sutil y endiablado, seguro. Yo seguía pensando, con cansancio, cuando me despertaron a la realidad de la mesa, a las diez de la noche: Como si la tierra fuese un planeta de cuero, un neumático — viejo, he recogido en paños verónicos, su rostro, un picassiano — su horrenda radiografía. Saúl Pérez, cuya voz se había ido elevando y tornándose cada vez más ronca, de pie, a mi lado, sonreía y se despedía… Mi testimonio es también algo salido de su poema. Estoy igualmente: como piensa Saúl Pérez, obligado a atestiguarlo todo. Y esto lo he verificado. Mi compromiso no es menor, para con el tiempo y la suerte del hombre—mosca en esta sociedad, que el suyo. Saúl Pérez, con dieciocho años, entre las tantas cosas que sabe, también sabe ésta. A la calle del mundo, pues, Saúl Pérez, y que los vientos te sean propicios…

Jesualdo Sosa (Prólogo a la edición de Homo-Ciudad,1950)

Este primer libro de Saúl Pérez, es en todo sentido un comienzo, un testimonio de inauguración. Porque si bien es lícito pensar que ésta no es la primera obra producida por Pérez, puede asimismo casi asegurarse que ella inicia en él —grandes son las presunciones— un mundo poético no sospechado, un ámbito donde ha conseguido una óptica poética verdadera. Esto no quiere decir, ni mucho menos que Pérez ha descubierto para la poesía universal, territorios no sospechados absolutamente. En cierto modo los ha descubierto sí, para sí mismo, y de allí el humanísimo estremecimiento de sus páginas, estimulado o prefigurado por anteriores literaturas. (…) Hay en él una juventud excesiva, literaria en el buen sentido e intelectual. Por eso Saúl Pérez ha realizado en cierto modo, internándose en peligrosos territorios, una aventura totalizadora. Su intento de espejar, de referir ese homo-ciudad, angustiado personaje gris de la ciudad tentacular y el inventario minucioso e iluminado de las distintas circunstancias, claras y oscuras, de ese personaje sin nombre, han sido revelados con febril apuro, en desbordante carrera. (…)

Es claro que un poema como éste, en su intento totalizador lleva su mayor virtud y su mayor debilidad. Todo lo que se cruce, sin discriminación alguna, sirve para esta poesía. Nada podría excluirse de ella porque nada le es ajeno. Esta actitud, desde luego, permite a Pérez trabajar sin mayores sometimientos, pero a la vez le hace aceptar sin discriminaciones, le aleja en cierto modo de la disciplina de la elaboración y descarte a que debe entregarse el creador. Por esas causas el poema peca de excesivo, porque, en rigor de verdad podría haberse continuado indefinidamente. Quizá su autor hubiese conseguido una mayor eficacia procurando condensar el poema, purgándolo de las previsibles repeticiones en que incurre, de los débiles pasajes de primario sentimentalismo, de la evidente laguna en que cae durante su desarrollo, donde se advierte un cambio de rumbo, una soldadura entre dos momentos poéticos —los dos días previsibles en que escribió la obra— que finalmente se igualan con la repetición del clima.

Quizá estos sean los reproches más evidentes que el libro deba soportar, y no uno que ha zumbado con cierta insistencia desde la aparición de este libro, o antes, en ocasión de un fragmento que publicó en esta misma página. Se le ha imputado el supuesto delito literario o poético de ocuparse de objetos o circunstancias extrapoéticas, v. gr. de waterclosets, quizá con olvido de que no existe territorio poético o extrapoético a priori, sino objetos explicables o presentables dentro de una obra poética o extrapoética, dado que el sesgo de lo poético es sumamente y siempre insospechable y se puede ejercer sobre la circunstancia menos previsible.

Finalmente conviene hacer hincapié en dos precisiones que, a mi modo de ver, tienen singular importancia. La primera es la que tiene relación con la legitimidad, la autenticidad de esta poesía. Yo creo en ella; entiendo se verifica con la lectura del libro que el autor habla de cosas que existen (en el mundo de todos los días, pero más en el mundo poético). La segunda se refiere a qué grado de logro ha conseguido Pérez con relación a su intento de dar la horrenda radiografía (sic) en la ciudad. Aquí inciden los reproches que le hacía el cronista.

En su labor ha incurrido en los diversos defectos anotados; ha debilitado por esas mismas causas la magnitud de su resultado.

Por lo demás debe celebrarse su mantenida inspiración, su fantasía áspera y cáustica, su advenimiento en fin.

El prólogo de Jesualdo que lleva el poema agrega algunos detalles curiosos sobre el autor, y es un documento de simpatía que refiere el joven previsible que asoma del libro.

Sarandy Cabrera (Nota publicada en «marcha» el 6 de abril de 1951)

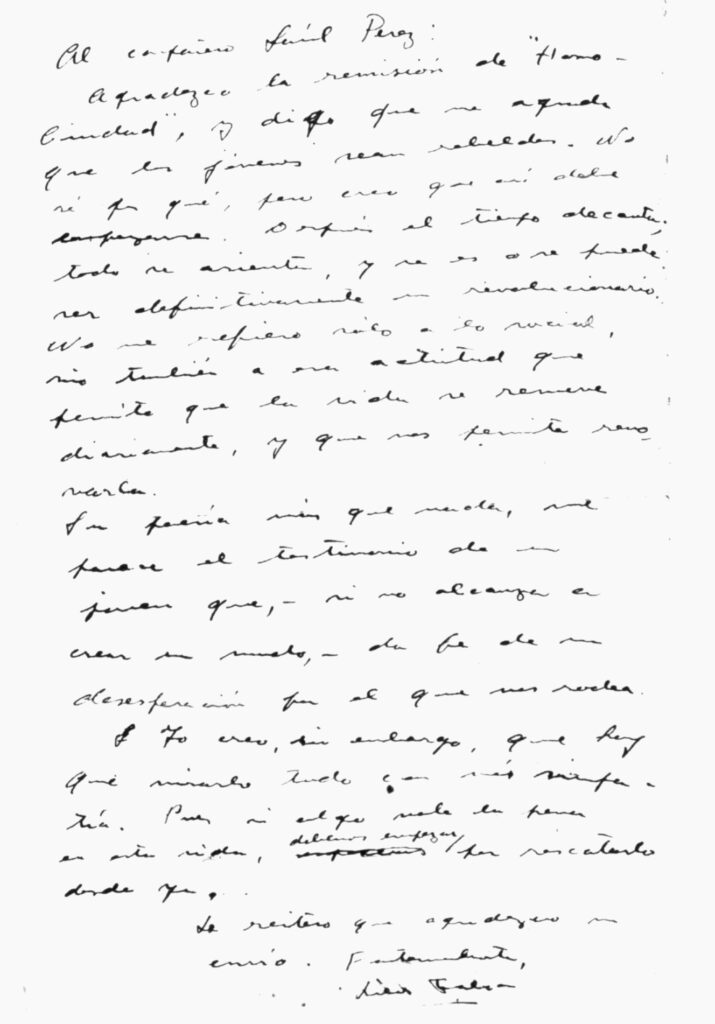

Al compañero Saúl Pérez:

Agradezco la remisión de “Homo-Ciudad”, y digo que me agrada que los jóvenes sean rebeldes. No sé por qué, pero creo que así debe empezarse. Después el tiempo decanta; todo se asienta, y se es o se puede ser definitivamente un revolucionario. No me refiero sólo a lo social, sino también a la actitud que permite que la vida se renueve diariamente, y que nos permite renovarla.

Su poesía más que nada, me parece el testimonio de un joven que, —si no alcanza a crear un mundo,— da fe de una desesperación por el que nos rodea.

Yo creo, sin embargo, que hay que mirarlo todo con más simpatía. Pues si algo vale la pena en esta vida, debemos empezar por rescatarlo desde ya.

Le reitero que agradezco su envío.

Fraternalmente

Líber Falco

ESTUDIOS Y COMENTARIOS

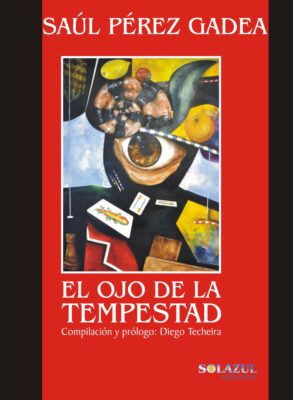

Ponencia para la presentación del libro «El ojo de la tempestad»

Alejandro Michelena

Estamos celebrando la aparición de El ojo de la tempestad, donde Diego Techeira reunió toda la poesía –la poca édita, la mucha inédita- de Saúl Pérez Gadea. Diego es responsable, además, del prólogo, que tiene la virtud de presentar adecuada y extensamente a un gran poeta uruguayo, que murió hace más de cuarenta años y que sigue siendo un desconocido para los lectores de poesía y hasta para muchos poetas. Por todo lo dicho, este libro se va a constituir en uno de los hechos de mayor relevancia cultural del año 2014… Esto será así, aunque la mayoría de los opinólogos mediáticos que hoy día se encargan de orientar –ante la ausencia de crítica- en materia literaria, no quieran enterarse.

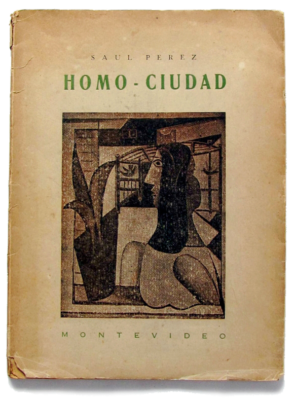

Pero el caso de Saúl Pérez Gadea es bien paradojal. Arrancó muy joven, publicando su único libro formal, Homo-ciudad a los 19 años, en 1951. Un intenso y largo poema en definitiva que tiene como asunto el impacto que Montevideo causó en el autor; desparejo pero brillante por momentos, sacudió sin embargo el demasiado modoso y acartonado panorama poético de entonces. Diego, con acierto, relaciona en su introducción Homo-ciudad con el célebre poema de Allen Ginsberg, Howl, aparecido pocos años después y que inauguró la poesía beat.

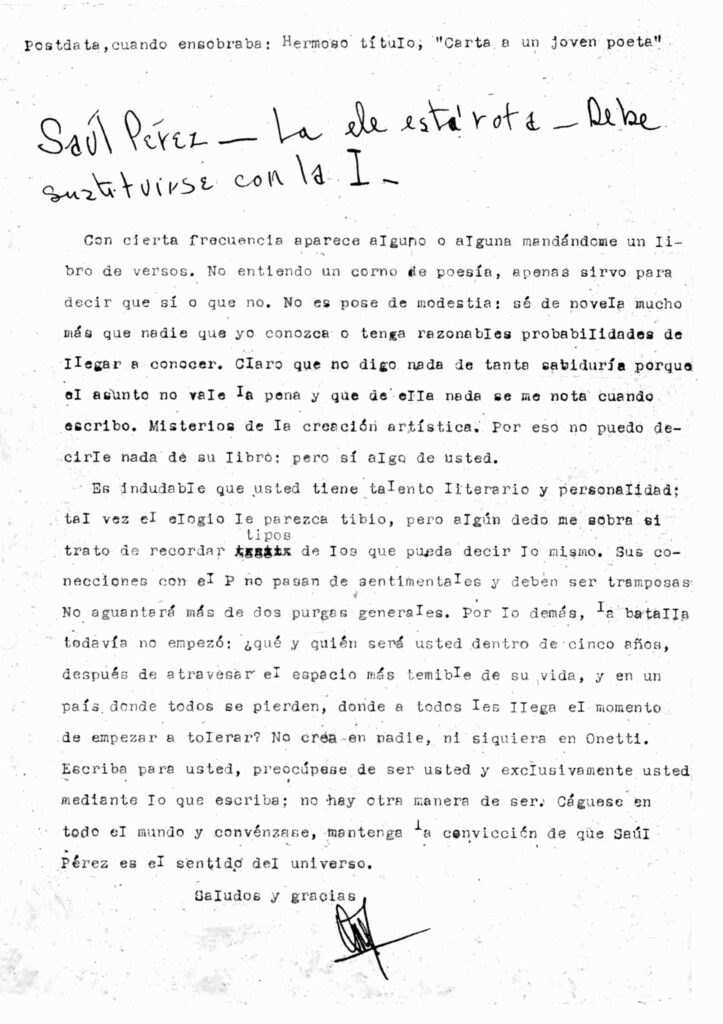

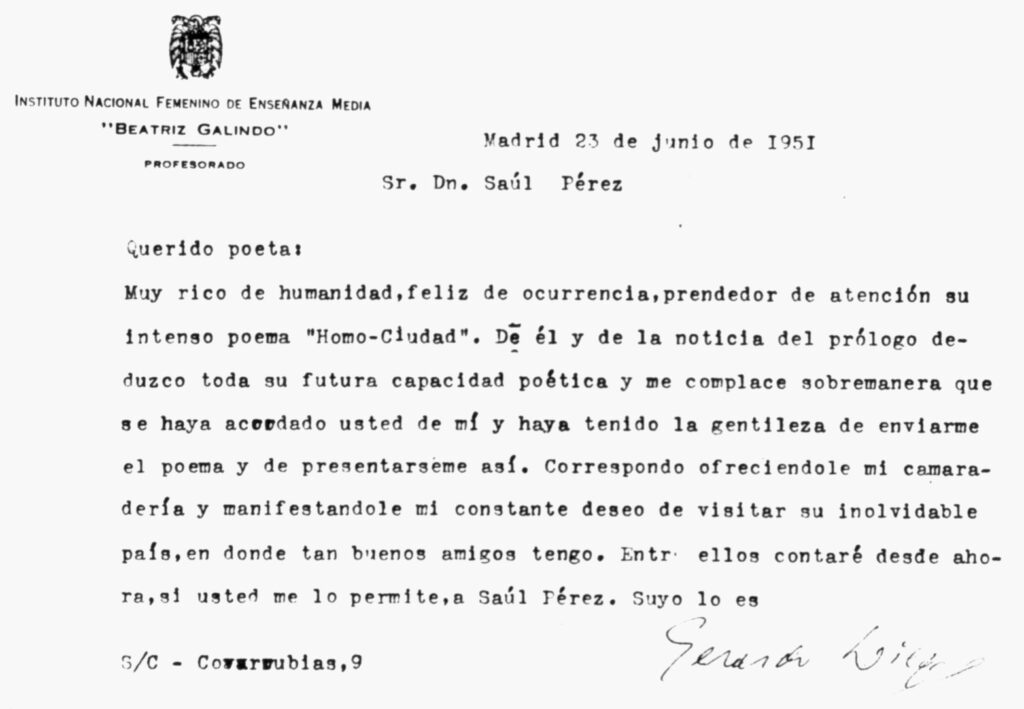

Este libro promisorio, apareció con un prólogo de Jesualdo Sosa, que entonces era una figura central en el medio cultural, lo que fue un espaldarazo singular para el joven poeta. Y recibió comentarios entusiastas de escritores de prestigio internacional como Gerardo Diego y Ramón Gómez de la Serna, y entre los uruguayos de los poetas Álvaro Figueredo y Líber Falco, y –a su manera- del mismísimo Juan Carlos Onetti.

Luego de este arranque tan auspicioso, Saúl Pérez se llamó a silencio por mucho tiempo. Escribiendo pero no publicando, cosa que se dio recién en mitad de la década siguiente, cuando apareció un librillo mal mimeografiado, donde se reúnen los que siguen siendo al día

de hoy considerados sus mejores poemas. No tuvo la difusión adecuada, ni la crítica le prestó la atención que merecía por la calidad de algunos de sus poemas. El propio Saúl repartía estos libritos a la entrada de la Feria de Libros y Grabados, que por entonces se realizaba en el atrio municipal.

Se tuvo que encontrar a Saúl muerto, una mañana de 1969 en la playita del gas, para que aparecieran poemas suyos en Marcha, De Frente, y muy pocos medios más de entonces, acompañados de obituarios de circunstancia y algún mínimo apunte crítico. Y después sobrevino el silencio y la indiferencia ante una obra literaria –la edita; faltaba el resto del iceberg- que en sus puntos más altos tornaba a su autor un nombre insoslayable en la poesía de la segunda mitad de la pasada centuria. Como una excepción a este ninguneo: fue incluido en la Antología de poesía uruguaya del Siglo XX compilada por el crítico y profesor Domingo Bordoli; pero no merecía el destrato al que lo sometió Bordoli, dedicando la mitad de las mezquinas líneas introductorias a describirlo borracho, casi como un loquito…

Conjurando esta niebla de olvido empecinado, colectivos de jóvenes poetas en diversos momentos se acercaron a esta poesía, poniéndola en circulación a través de revistas literarias. Lo hizo primero Los huevos del Plata, en la última etapa de este grupo. Más adelante, ya en dictadura, en 1975, elegimos –el poeta Roberto Mascaró y quien les habla- un puñado de textos de Saúl de su cuaderno mimeográfico Poemas , donde no faltaron “Cuando yo nací Helena” y “Hospital Vilardebó”, que publicamos en el primer número de la revista Nexo, con una escueta noticia y un sintético pero sustancial comentario de Roberto titulado “Poesía en sombras de un poeta sombrío” del que vale recordar algún fragmento: “Como aquel pintor suicida de El Muelle de las Brumas, que cuando veía un bañista pintaba un ahogado, Saúl Pérez Gadea instala su poesía en la negatividad… … No nace su poesía de la alegría de festejar, del encuentro con relaciones armónicas entre las cosas, sino del deseo de abolir, con el exorcismo de la palabra, lo terrible presente”.

Años más tarde, en 1983, los poetas Francisco Lussich y Elder Silva rescataron en Santa Lucía inéditos y cartas de Saúl, material que se publicó en el último número de la revista Cuadernos de Granaldea. Y ya avanzados los ochenta, el Grupo Uno volvió a publicar poemas de Pérez Gadea.

Estas iniciativas, aisladas y discontinuas, no lograron hacer emerger esta formidable obra poética del limbo de la ausencia, pero es significativo que a través de dos décadas grupos alternativos y reacios al canon cultural se pasaran la posta de la recuperación de la memoria de este poeta. Y ahora es Diego Techeira, quien fue más lejos: rescató los inéditos, los ordenó, y los publicó conjuntamente a la poesía edita de Saúl en este libro, El ojo de la tempestad, en el primer y bienvenido intento de colocarlo –por la contundencia de lo mejor del conjunto, por la convincente introducción del compilador- en el centro del acontecer cultural uruguayo.

Tal vez ahora, cuando ya no están aquellos críticos que ignoraron o ningunearon a este gran poeta, se le pueda hacer justicia, ubicándolo en un lugar de primera línea en el contexto de la poesía de los años sesenta.

* * *

«Los frutos tardíos del riesgo» , prólogo de Diego Techeira a EL OJO DE LA TEMPESTAD (fragmentos)

Pocos casos como el de Saúl Pérez Gadea ejemplifican de manera tan evidente lo que sostuviera Carlos Real de Azúa en el marco de una definición del carácter —o la falta de él— literario uruguayo: “En nuestra literatura, como en nuestra historia política, parece haber sido inevitable la inclinación por los arreglos y la dilución de todo concentrado medianamente agresivo”. No puede entonces sorprendernos que a más de cuatro décadas de su muerte la obra de este poeta originario de Santa Clara de Olimar (departamento de Treinta y Tres) continúe en los archivos blindados de la indiferencia.

(…)

Desde un ejemplar de Homo-Ciudad que su autor no canjeó por algunos de sus favoritos (Neruda, Vallejo, Poe o Graham Greene, Sartre, Faulkner o Dostoievski) resucitaban los deseos de vientos propicios sobre la firma de Jesualdo Sosa, quien atribuyera a aquel adolescente, nacido el 17 de junio de 1932, una “rara y densa” personalidad, desplegada en una obra que, con seis años de anticipación (1950), hubiese merecido el mismo comentario que William Carlos Williams habría de hacer respecto al poema Howl, de Allen Ginsberg (1956): “este poeta ve con toda lucidez los horrores, de los que participa en los más íntimos detalles de su poema. No elude nada, sino que lo experimenta hasta las heces”.

La analogía entre estas dos obras resulta de sus respectivas gestaciones, de un gesto creativo común de sus autores. Sabemos que Pérez Gadea escribió Homo-Ciudad en el correr de una noche. Esta génesis “febril” (que sería característica de la famosa generación beat norteamericana, marcada rítmicamente por el be-bop) fue una constante de su obra.

(…)

El expresivo rechazo, la enérgica rebeldía que se manifiesta en Homo-Ciudad, se asienta en su obra posterior (pero primeramente en su personalidad) como depresiva conciencia que se debate entre el alegato insurrecto del renegado (la imagen representativa podría ser la del ángel caído) y la sórdida visión de sí mismo como una sombra transitoria en medio de una comunidad de sombras.

(…)

La sensibilidad atormentada de Pérez Gadea desemboca en una obra de excepción dentro de un contexto cultural caracterizado por el desarrollo de un discurso cortical y por la práctica literaria como ejercicio de lucidez intelectual. Una obra que revela su aguzada visión del mundo mediante una exposición de carácter fantástico y se interna sin resquemores en los territorios prohibidos del “sí mismo”, territorios que el poeta transitará en su evolución desde el sentimiento romántico y en ocasiones pueril de sus inicios hasta alcanzar un carácter “visionario”, en el sentido que este término acuña, por ejemplo, referido a la obra de William Blake.

(…)

En este sentido el trabajo de Pérez Gadea se define como absolutamente personal. El discurso apunta, progresivamente, a su mayor autenticidad, el lenguaje va ganando terreno, el ritmo va desplazando al concepto, y la intuición, cada vez más que la idea, hace de su poesía un compromiso con lo humano, no sólo en su aspecto histórico sino en el más íntimo de su sensibilidad: el hombre es, en la poesía de Pérez Gadea, un ser de carne y espíritu que padece sus relaciones sociales todas, sí, pero también, y fundamentalmente, su condición de individuo que debe cargar solo con el peso de sus sueños y sus pasiones, sus obsesiones y pesadillas. Ese hombre que no se construye de idealismos ni de preconceptos, y que precisa despojar de esos mismos vicios a la palabra para volver a creer en ella. Para poder creer al menos en sí mismo.

(…)

Hoy nos deja Saúl Pérez Gadea algo más que una alternativa de orden estético. Nos deja también el ejemplo de honestidad de quien desecha, a favor de su obra, prejuicios y pilares gregarios y se juega, entre el riesgo y la comodidad, a cualquier precio por el primero.

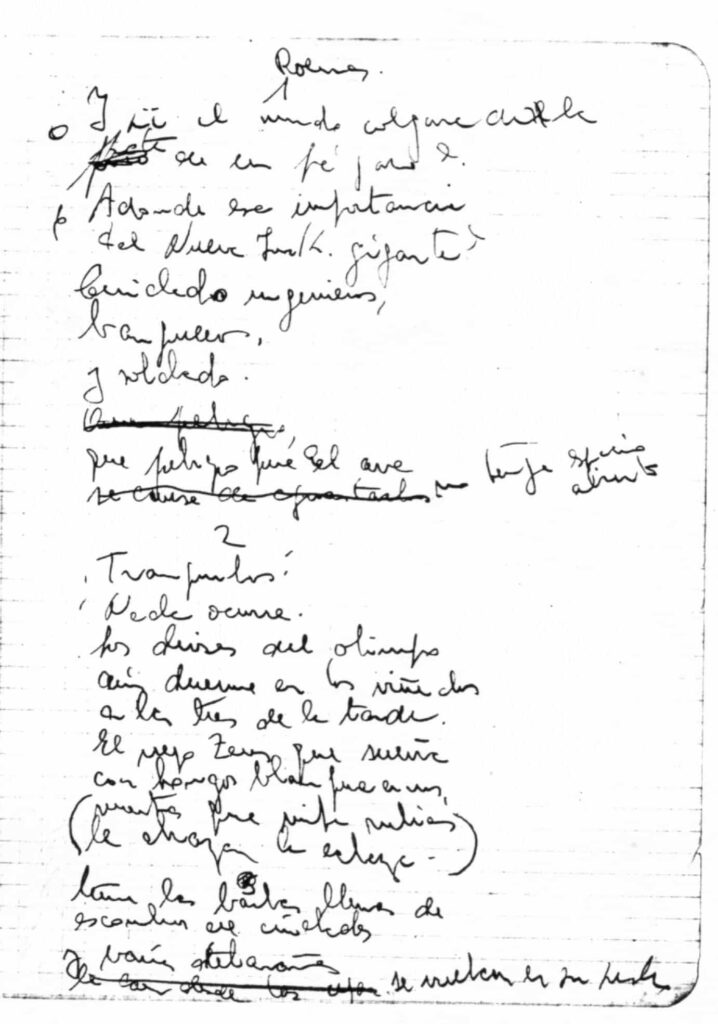

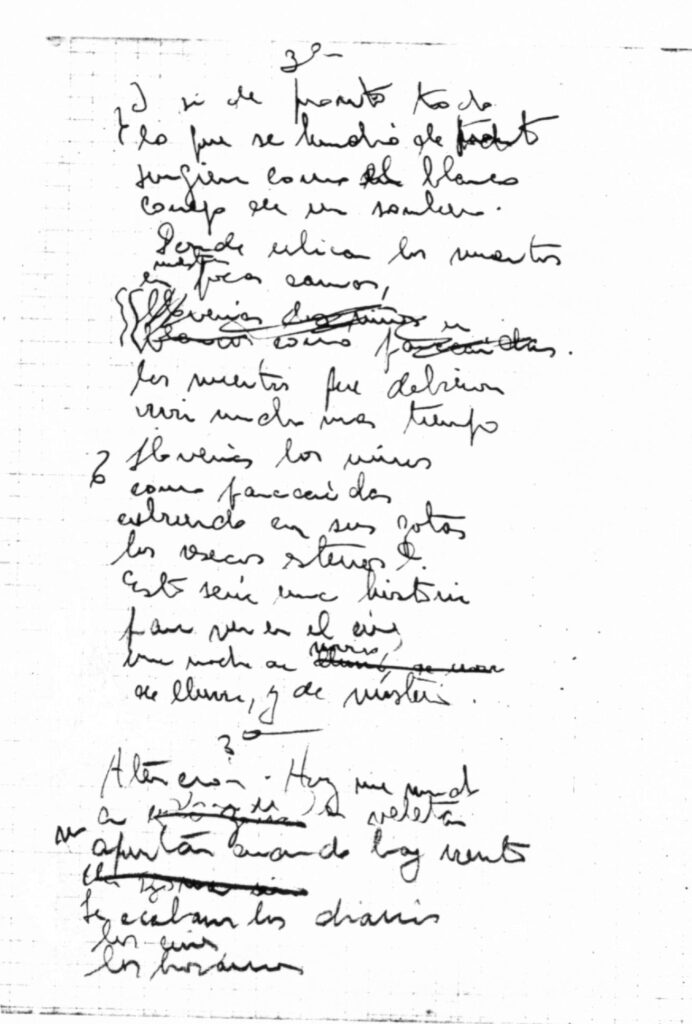

Manuscritos del poema «El ojo de la tempestad»